heute 19:00 Uhr vom 21.12.2025: Winter in Gaza, Vorratsdatenspeicherung, Verhandlungen in Miami

Kurzüberblick

Drei Themen bestimmen die Schlagzeilen: Ein Gesetzentwurf zur Speicherung von IP-Adressen soll Ermittlern offenbar das Aufspüren von Internetkriminalität erleichtern. Diplomatische Gespräche über die Ukraine fanden in Miami statt, ein direktes Treffen zwischen USA, Russland und Ukraine blieb jedoch aus. Und im Gazastreifen verschärft der Winter die humanitäre Krise, Kleinkinder sind akut gefährdet.

Wichtigste Erkenntnisse

- Vorratsdatenspeicherung light? IP-Adressen sollen künftig drei Monate bei Internetanbietern gespeichert werden.

- Diplomatie stagniert. Russland beschreibt Gespräche als konstruktiv, ein Dreiertreffen fand nicht statt.

- Humanitäre Not: Regen, Kälte und zerstörte Unterkünfte machen besonders Babys und Kleinkinder verwundbar.

Mehr Kontrolle im Netz: Hubigs Vorstoß zur Speicherung von IP-Adressen

Die Bundesjustizministerin schlägt vor, IP-Adressen für drei Monate bei den Internetanbietern zu speichern. Die Idee dahinter ist simpel: IP-Adressen funktionieren im Netz wie Autokennzeichen. Damit ließe sich der Inhaber eines Anschlusses ermitteln und Ermittlungen zu Delikten wie Kinderpornografie, Online-Betrug oder Hasskriminalität sollen effizienter werden.

Die IP-Adresse ist so etwas wie ein Autokennzeichen im Netz.

Der Vorschlag trifft auf heftige Kritik von Oppositionsparteien. Gegner sprechen von einem Anfang zur "anlasslosen Massenüberwachung" und warnen vor Eingriffen in Privatsphäre und Grundrechte. Befürworter innerhalb der Sicherheitsbehörden sehen hingegen Bedarf und würden teils noch längere Speicherfristen begrüßen. Ein Argument der Befürworter: In vielen Nachbarländern Europas werden ähnliche Daten sechs bis zwölf Monate aufbewahrt.

Wichtig zu wissen ist auch die technische Realität: Viele Täter nutzen VPNs, Proxys oder das Tor-Netzwerk, um ihre IP-Adresse zu verschleiern. Damit bleibt die Maßnahme für einen Teil der Fälle wirkungslos. Juristisch ist die Lage nicht neu. Die Speicherpflicht war nach einer Gerichtsentscheidung 2017 ausgesetzt. Nun muss Bundestag und Bundesregierung über den neuen Entwurf entscheiden.

- Pro: Bessere Ermittlungsansätze bei bestimmten Straftaten.

- Contra: Risiko für Massenüberwachung, begrenzte Wirksamkeit gegen technisch verschleierte Täter.

- Offen: Wie genau der Datenschutz umgesetzt und kontrolliert wird.

Diplomatie in Miami: Kein direktes Dreier-Treffen

In Florida setzten Gespräche über eine mögliche Friedenslösung für die Ukraine ein. Offiziell nahmen Vertreter aus den USA, Russland und der Ukraine an Verhandlungen teil. Nach Angaben eines russischen Unterhändlers liefen die Gespräche konstruktiv, konkrete Details wurden nicht bekannt.

Von US-Seite waren der Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, ein Berater mit engem politischen Hintergrund, beteiligt. Ein geplantes direktes Treffen aller drei Seiten fand jedoch nicht statt. Korrespondenz vor Ort berichtet, dass die russische Delegation das Gelände nach wenigen Stunden wieder verließ. Hintergrund dürfte sein, dass die Positionen zu weit auseinanderliegen und Russland offenbar nicht bereit ist, die eigenen Kriegsziele zu reduzieren.

Die russische Seite teilte mit, es seien konstruktive Verhandlungen.

Fazit: Diplomatische Formate laufen weiter, konkrete Fortschritte sind aber derzeit nicht erkennbar. Solange die Kernziele der Konfliktparteien nicht angeglichen werden, bleiben Gespräche oft Symbolik statt Durchbruch.

Bedrohlicher Winter im Gazastreifen: Kleinkinder in Lebensgefahr

Hunderttausende Menschen leben im Gazastreifen in notdürftigen Unterkünften. Nach starken Regenfällen sind Zeltlager teilweise überflutet. Besonders tragisch ist die Lage für Neugeborene und Frühgeborene. Ein konkreter Fall zeigt das Ausmaß: Der kleine Said wurde mit starker Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht und verstarb im Alter von 29 Tagen.

Wir deckten ihn mit vier Decken zu. Ich leuchtete ihm mit der Taschenlampe ins Auge. Und wenn er die Augen zusammenkniff, wusste ich, dass alles in Ordnung war.

Viele Häuser sind zerstört. Menschen leben in Ruinen oder in provisorischen Unterkünften, die kaum Schutz bieten. Die Nächte fallen auf wenige Grad über null. Hilfsorganisationen melden zwar eine verbesserte Versorgung mit Lebensmitteln, fordern aber mehr: dauerhaft nutzbare Unterkünfte, Zugang zu Baumaterial und einen wiederaufgebauten, lebendigen Privatsektor, damit die Menschen wieder Arbeit finden.

Baumaterial darf momentan nicht eingeführt werden, aus Sorge, es könne missbräuchlich verwendet werden. Das verhindert Wiederaufbau und verschärft die Not. Dutzende Menschen protestierten bereits und fordern Wohnwagen oder Container als Übergangslösung. Die humanitäre Dringlichkeit ist hoch.

Spenden sind möglich unter dem Stichwort ZDF-Nothilfe Nahost. IBAN: DE65 1004 0060 0100 4006 00. Weitere Informationen sind bei offiziellen Hilfsstellen erhältlich.

Was jetzt wichtig ist

- Die Entscheidung zur IP-Speicherung wird politischen und juristischen Wettbewerb auslösen. Datenschutz und öffentlicher Schutz müssen abgewogen werden.

- Diplomatische Gespräche bleiben notwendig, realistische Erwartungen sind aber wichtig.

- Humanitäre Hilfe in Gaza braucht neben kurzfristiger Nothilfe langfristige Lösungen für Unterkünfte, Zugang zu Baumaterial und wirtschaftliche Perspektiven.

Zum Mitnehmen

Die Debatten verbinden Rechtssicherheit, technische Realität und dringende menschliche Not. Politik und Gesellschaft müssen gleichzeitig Schutz vor Kriminalität sicherstellen und Freiheitsrechte bewahren. Gleichzeitig darf die akute Notlage im Gazastreifen nicht in den Hintergrund rücken. Praktisch heißt das: rechtliche Details kritisch begleiten, technische Grenzen anerkennen und humanitäre Hilfe unterstützen.

This article was created from the video heute 19:00 Uhr vom 21.12.2025 Winter in Gaza, Vorratsdatenspeicherung, Verhandlungen in Miami with the help of AI.

Ukraine-Verhandlung in Florida: Ist das der Durchbruch?

In Miami trafen sich ungewöhnliche Verhandlungsführer, um über mögliche Wege aus dem Ukraine-Krieg zu sprechen. Keine klassischen Diplomaten, sondern wohlhabende Geschäftsmänner mit engen Verbindungen zu Washington und Moskau sollten Lösungen ausloten. Das Ergebnis? Vorläufiges Abwarten und viel Skepsis über Mandate, Interessen und die Rolle Europas.

Wer verhandelt?

Auf amerikanischer Seite standen Steve Witkoff und Jared Kushner im Rampenlicht. Zwei Milliardäre, Immobilienentwickler und Vertraute des US-Präsidenten. Für Russland reiste Kirill Dimitriev an, ein in Kiew geborener Wirtschaftsexperte mit Ausbildung an US-Eliteuniversitäten und Karriere bei Goldman Sachs. Drei Kaufleute, keine Berufsdiplomaten, die über das Schicksal Europas und der Ukraine reden sollten.

Kurzprofil der Akteure

- Steve Witkoff – US-Milliardär, Sondergesandter des Präsidenten, leitet Shuttle-Gespräche zwischen den Delegationen.

- Jared Kushner – Trumps Schwiegersohn, bereits in Friedensprojekten im Nahen Osten engagiert.

- Kirill Dimitriev – Putins Vertrauter, Wirtschaftsexperte mit transatlantischer Bildung und Berufserfahrung.

Wie liefen die Gespräche?

Die Verhandlungsform war klassische Pendeldiplomatie: getrennte Treffen zwischen US-Seite und Ukrainern, sowie zwischen US-Seite und Russen. Ein direktes Gespräch zwischen Moskau und Kiew kam nicht zustande. Das war ursprünglich die amerikanische Einladung und die Hoffnung vieler europäischer Staaten, doch Moskau lehnte ab.

Ergebnis: Positive Formulierungen über konstruktive Gespräche auf amerikanischer Seite, aber keine greifbaren Fortschritte. Beobachter stellen fest, dass die Positionen noch weit auseinanderliegen und die Mandate der Verhandler grundverschieden sind.

Wirtschaftliche Interessen versus traditionelle Diplomatie

Ein zentrales Thema ist die Vermischung von Geopolitik und Geschäftsideen. In Diskussionen fiel immer wieder das Stichwort Projekt Sunrise – eine Vision für eine Hightech-Metropole im Nahen Osten, die laut Berichten von Kushner und Witkoff vorangetrieben wird. Solche Großprojekte stehen exemplarisch für einen Trend: Frieden verknüpfen mit wirtschaftlichen Chancen.

Das erzeugt Kritik und Zweifel. Journalisten fragten direkt nach Interessenkonflikten, weil beide US-Verhandlungsführer erhebliche Geschäftsbeziehungen in Golfstaaten pflegen. Die Antwort lautete in etwa: Es gebe keine nachgewiesenen Fälle, in denen private Interessen über das nationale Interesse gestellt wurden, und man wolle sich nicht von reinen Wahrnehmungen leiten lassen.

„Niemand hat jemals einen Fall aufgezeigt, in dem Steve oder ich eine Politik verfolgt oder etwas getan hätten, das nicht im Interesse Amerikas gewesen wäre.“

Dennoch bleibt die Skepsis bestehen: Können profitable Wiederaufbauprojekte wirklich helfen, einen nachhaltigen, gerechten Frieden zu schaffen, oder dienen sie vor allem wirtschaftlichen Eliten?

Europa am Rand der Gespräche

Viele europäische Akteure fühlen sich außen vor. Sigmar Gabriel, ehemaliger Bundesaußenminister und heute Vorsitzender der Atlantik-Brücke, warnt vor den Risiken, wenn wirtschaftliche Interessen das Verhandlungsgeschehen prägen.

Gabriel betont, dass im Kern des Konflikts nicht die Frage steht, wer am meisten Profit macht, sondern wie ein völkerrechtswidriger Krieg beendet und zukünftige Tote verhindert werden können. Seine Forderung ist klar: Zuerst ein Waffenstillstand, dann Sicherheitsgarantien, erst danach Gespräche über wirtschaftliche Zusammenarbeit.

„Wir werden auch mit Putin reden müssen, aber dafür müssen erstmal die Waffen schweigen.“

Ein weiterer Punkt seiner Analyse: Die aktuelle US-Politik favorisiert bilaterale Deals, weil die USA so in einer stärkeren Verhandlungsposition sind. Das macht multilaterale, europäisch geführte Lösungen schwieriger und kann Europa in eine defensive Rolle drängen.

Mögliche Szenarien: Wie geht es weiter?

Aus dem bisherigen Verlauf lassen sich mehrere realistische Wege ableiten:

- Waffenstillstand zuerst: Ohne einen ernsthaften Waffenstillstand ist kein nachhaltiger Verhandlungsfortschritt zu erwarten.

- Bilaterale Deals: Die USA können weiterhin bilaterale Kompromisse suchen, die lokale Lösungen bringen, aber Europa marginalisieren.

- Multilaterale Verhandlungen: Nur ein deutlich erweitertes Mandat mit europäischen Akteuren könnte Vertrauen und Legitimität stärken.

- Wirtschaft als Hebel: Finanzielle Anreize für Wiederaufbau könnten den Frieden befördern, aber erst, wenn Sicherheitsfragen geklärt sind.

Was jetzt wichtig ist

Die wichtigsten Parameter für die nächsten Wochen sind:

- Ob Russland bereit ist, die militärischen Ziele zu überdenken oder zumindest in einen Waffenstillstand einzuwilligen.

- Ob die USA weiter auf bilaterale Formate setzen oder Europa stärkere Rollen zugestehen.

- Wie transparent wirtschaftliche Projekte wie Projekt Sunrise in ihren Zielsetzungen kommuniziert werden, um Interessenkonflikte zu minimieren.

Nur wenn Sicherheitsfragen zuerst gelöst werden, können wirtschaftliche Pläne glaubwürdig zum Wiederaufbau beitragen. Bis dahin bleiben Verhandlungen in Miami ein interessantes, aber nicht entscheidendes Kapitel auf dem langen Weg zu einem Frieden.

This article was created from the video Ukraine-Verhandlung in Florida: Ist das der Durchbruch? with the help of AI.

heute 19:00 Uhr vom 22.12.2025: A45-Brücke frei, Anschlag in Moskau, Krankenkassenbeiträge steigen

Wichtigste Erkenntnisse

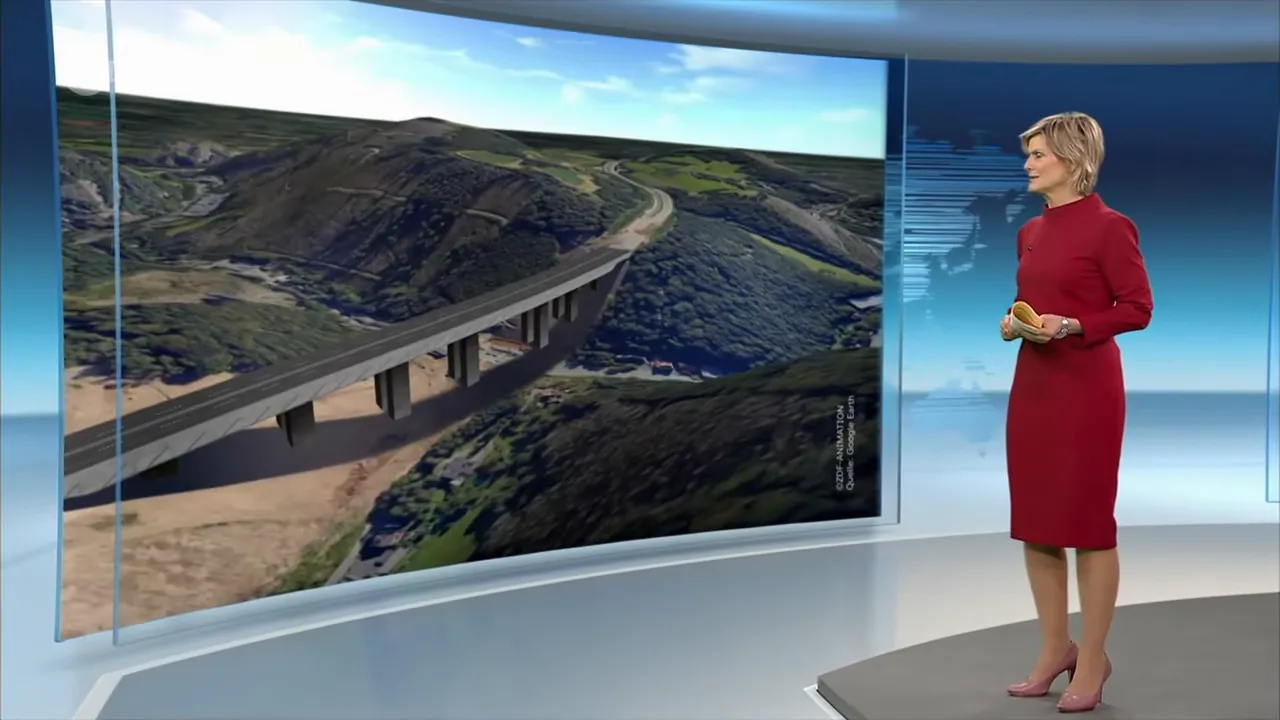

- Rahmedetalbrücke an der A45 nach vier Jahren Sperrung vorzeitig freigegeben — vorgezogener Baustopp und beschleunigte Verfahren sorgen für Tempo.

- Anschlag in Moskau: Ein hochrangiger General wurde durch eine Autobombe getötet; Ermittler prüfen mehrere Spuren, Blick richtet sich auch auf ukrainische Geheimdienste und private Gruppen.

- Krankenkassenbeiträge steigen voraussichtlich: Bund rechnet mit durchschnittlichem Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent, einzelne Kassen planen mehr als 3 Prozent — Versicherten stehen Wechselrechte zu.

Rahmedetalbrücke: A45 wieder offen — Tempo als neues Rezept

Vier Jahre nach der überraschenden Sperrung der alten Rahmedetalbrücke rollt der Verkehr wieder über die A45. Die neue Brücke wurde Monate vor dem geplanten Termin freigegeben. Für Anwohner, Handel und Speditionen in Lüdenscheid bedeutet das spürbare Erleichterung: Statt zehntausender Fahrzeuge täglich durch die Innenstadt fahren nun viele wieder die Autobahn.

Hinter dem Erfolg steht ein bewusstes Beschleunigen von Abläufen: Behörden haben Genehmigungen zügiger erteilt, kleinteilige Vorgaben reduziert und Bauunternehmen mit Boni für schnellere Fertigstellung belohnt. Planung, Ausschreibungen, Abriss und Neubau liefen teilweise parallel — ein Vorgehen, das Verkehrsminister und lokale Wirtschaft als Modell für künftige Infrastrukturprojekte sehen.

„Wir können bauen und wir werden in Zukunft auch schnell bauen.“

Die Zahlen machen deutlich, warum die Fertigstellung so dringend war: Bis zur Sperrung rollten täglich rund 20.000 Autos und Lkw über die Brücke, zeitweise wälzten sich 23.000 Lkw pro Woche durch die Innenstadt. Schätzungen zufolge entstanden durch die Umleitungen Umsatzverluste von etwa 1,5 Milliarden Euro für die Region.

Wichtig bleibt die Frage nach Nachhaltigkeit: Deutschland muss rund 5.800 Brücken oder Teile davon modernisieren. Beschleunigte Verfahren können Zeit und Geld sparen, doch gleichzeitig braucht es verlässliche Prüfzyklen und frühzeitige Instandhaltungspläne, damit Bauwerke nicht erst bei akuten Sicherheitsrisiken erneuert werden müssen.

Was Lüdenscheid jetzt erwartet

- Deutliche Verkehrsberuhigung in der Innenstadt.

- Erholung für lokale Geschäfte und Entlastung für Anwohner bei Lärm und Abgasen.

- Ein Modellversuch für schlankere Genehmigungsverfahren bei wichtigen Verkehrsknotenpunkten.

Anschlag in Moskau: Autobombe tötet russischen General

In einem Wohngebiet im Süden Moskaus explodierte am Morgen ein in einem Fahrzeug angebrachter Sprengsatz. Ein 56-jähriger Generalleutnant, der sich laut Ermittlern im Auto befand und zuvor in der Ukraine im Einsatz gewesen sein soll, kam dabei ums Leben. Das Fahrzeug wurde vollständig zerstört.

Russische Behörden verfolgen mehrere Spuren. Ein möglicher Auftraggeber, der ukrainische Geheimdienst, wird geprüft — ein Motiv, das in Russland in die Debatte um wiederholte Anschläge auf hochrangige Militärs passt. Auch die Aktivistengruppe Miratvorits, die im Netz Listen mutmaßlicher Kriegsverbrecher führt, wird in Berichten genannt; auf dieser Liste war der Generalleutnant offenbar bereits als „liquidiert“ markiert.

„Der Blick in Richtung Ukraine liegt zumindest nahe.“

Die Tat fällt in eine Phase, in der beide Seiten mit gezielten Signalen Stärke demonstrieren. Während Moskau seine Luftangriffe verstärkt, setzen Angreifer offenbar auf sogenannte Nadelstiche, um innenpolitisch und international Wirkung zu erzielen. Aus Kiew gab es zunächst keinen Kommentar, aus dem Kreml hieß es, Präsident Putin sei unterrichtet worden.

Kontext und Bedeutung

- Angriffe auf Militärs in Russland haben eine Vorgeschichte; ähnliche Vorfälle wurden bereits gemeldet.

- Unklarheit über Drahtzieher erhöht die politische Spannung während laufender Friedensverhandlungen.

- Solche Attentate haben Wirkung auf öffentliche Sicherheit in Städten und auf die Wahrnehmung der Verwundbarkeit hochrangiger Akteure.

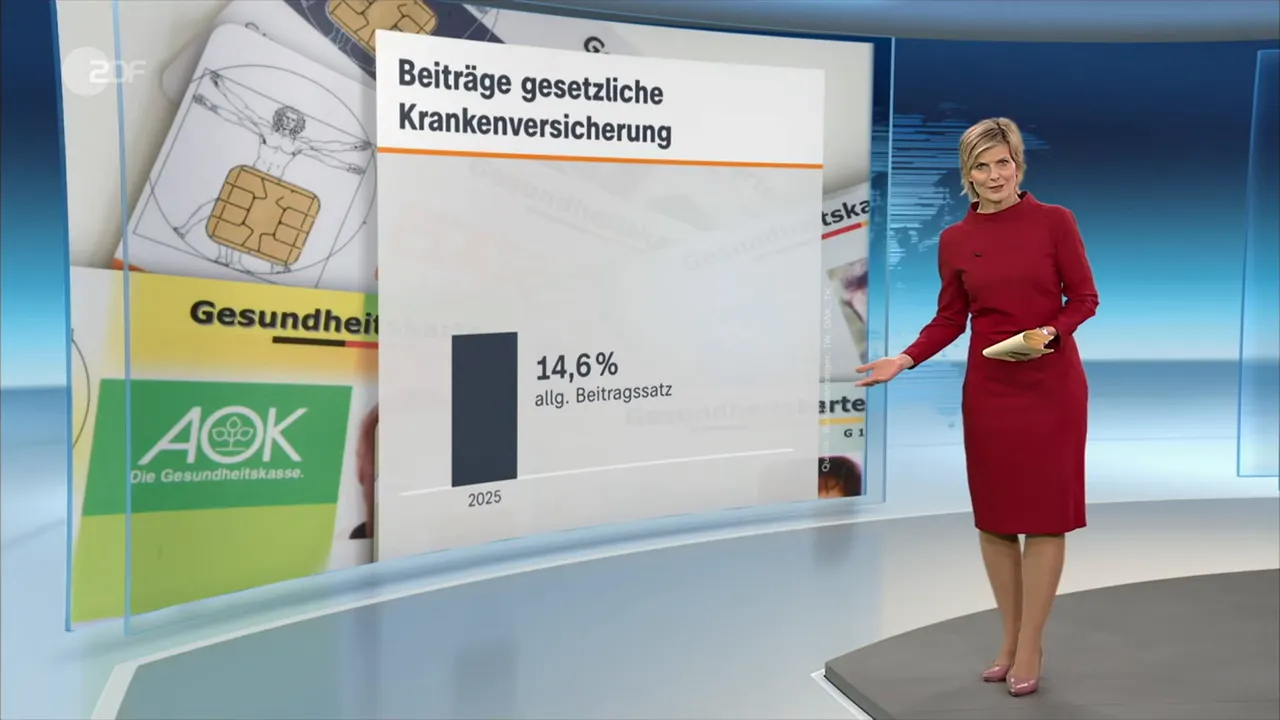

Krankenkassenbeiträge steigen: Was Versicherte jetzt wissen und tun können

Die Beitragslast für gesetzlich Krankenversicherte erhöht sich voraussichtlich im kommenden Jahr. Der allgemeine Beitragssatz bleibt bei 14,6 Prozent des Einkommens, Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen sich diesen Anteil. Beim selbst festgelegten Zusatzbeitrag zeichnet sich jedoch ein Anstieg ab: Der Bund nennt einen durchschnittlichen Wert von 2,9 Prozent, einzelne Kassen, wie die DAK, planen sogar 3,2 Prozent.

Bundesgesundheitsministerin wies darauf hin, dass die Politik ein Sparpaket in Höhe von 2 Milliarden Euro geschnürt hat. Dennoch bleibt eine Finanzierungslücke: Die Differenz zwischen erwarteten Einnahmen und tatsächlich nötigen Mitteln wird auf rund 4 Milliarden Euro geschätzt — ein Grund für Kritik an der Größe und dem Timing des Sparpakets.

Wichtige Zahlen

- Allgemeiner Beitragssatz: 14,6 Prozent (Arbeitgeber und Arbeitnehmer je Hälfte)

- Durchschnittlicher Zusatzbeitrag laut Bund: 2,9 Prozent

- Beispielkassen: Techniker Krankenkasse ~2,7 Prozent; DAK ~3,2 Prozent

Praktische Schritte für Versicherte

- Tarife vergleichen: Prüfen Sie jetzt die Zusatzbeiträge Ihrer Kasse und vergleichen Sie Angebote anderer gesetzlicher Kassen.

- Sonderkündigungsrecht nutzen: Bei einer angekündigten Beitragserhöhung besteht meist ein Sonderkündigungsrecht — informieren Sie sich über Fristen.

- Leistungen prüfen: Achten Sie nicht nur auf Beiträge, sondern auch auf Service und Zusatzleistungen.

- Informationen aktiv einholen: Die Kassen und die Gesundheitsbehörden veröffentlichen Jahresinformationen; lesen Sie diese zeitnah.

Weitere Meldungen in Kürze

- Chris Rea ist gestorben: Der britische Musiker, bekannt für „Driving Home for Christmas“, starb im Alter von 74 Jahren.

- El Gordo in Spanien: Die große Weihnachtslotterie schüttete Rekordgewinne von insgesamt rund 2,77 Milliarden Euro aus — Freude in ganzen Gemeinden.

- Weihnachten in Syrien: Christen, die vor dem Krieg rund 10 Prozent der Bevölkerung stellten, sind heute nur noch etwa 2 Prozent; in Aleppo feiern Christen und Muslime unter verschärfter Sicherheit.

- Sport und Wetter: Darts-WM-Erfolge für deutsche Spieler, Wintersport in Alta Badia, und in Deutschland: kältere Nächte, Schneeflocken in einigen Städten vor Heiligabend.

Kurze Perspektive

Die vorzeitige Freigabe der Rahmedetalbrücke zeigt, was möglich ist, wenn Genehmigungsprozesse gestrafft und Beteiligte eng verzahnt arbeiten. Gleichzeitig erinnert der tödliche Anschlag in Moskau daran, wie fragil Sicherheit und Diplomatie sein können. Und die steigenden Zusatzbeiträge bei den Krankenkassen zeigen: Finanzielle Belastungen werden unmittelbar spürbar.

Für Bürger heißt das: aufmerksam bleiben, handeln wo möglich und die eigenen Optionen prüfen. Infrastrukturpolitik, Sicherheitslage und soziale Absicherung sind Themen, die uns alle direkt betreffen — und die sich in kurzen Zeiträumen deutlich verändern können.

This article was created from the video heute 19:00 Uhr vom 22.12.2025: A45-Brücke frei, Anschlag in Moskau, Krankenkassenbeiträge steigen with the help of AI.

heute journal vom 22.12.2025: Gießen: Menschen angefahren, Kassenbeiträge steigen, General getötet

Kurz, knapp und wichtig: In Gießen fuhr ein Auto in eine Bushaltestelle und verletzte mehrere Menschen. Die Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen steigen zum Jahreswechsel weiter. In Moskau starb ein hochrangiger General durch eine Explosion – Ermittler gehen von einem gezielten Anschlag aus. Dazu: ein vorgezogenes Wunder in Lüdenscheid, Rekordkurse bei Gold und ein Blick auf Kultur-Highlights des Jahres.

Gießen: Ungewissheit nach Fahrt in Bushaltestelle

Am späten Nachmittag raste ein Mann offenbar in eine Bushaltestelle im Stadtzentrum von Gießen und kollidierte dabei zusätzlich mit mehreren Autos. Mindestens vier Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Der Fahrer ist ein 32-jähriger Mann aus Aserbaidschan. Ob es sich um ein gezieltes Anschlagsdelikt oder um einen Unfall handelt, ist derzeit noch unklar.

„Im Moment kann man noch nicht sehr viel sagen und man muss noch abwarten und wirklich auf die Ermittlungen warten.“

Die Ermittlungen wurden an das Landeskriminalamt übergeben. Vor Ort herrscht große Vorsicht: Sperrungen, viel Blaulicht und zahlreiche Einsatzkräfte. Passanten berichteten von merkwürdigem Fahrverhalten und äußerten, der Fahrer sei offenbar in Richtung Weihnachtsmarkt gefahren. Solche Beobachtungen sind jedoch vorläufig und müssen durch die Ermittlungen bestätigt werden.

Was jetzt wichtig ist:

- Polizei und LKA klären Motiv und Unfallhergang.

- Zeugenaufrufe und forensische Untersuchungen werden entscheidend sein.

- Erst nach Abschluss der Spurenauswertung lässt sich sagen, ob ein strafbares Tatmotiv vorliegt.

Lüdenscheid: Neue Rahmedetallbrücke beendet vier Jahre Umleitung

Die Rahmedetallbrücke an der A45 ist überraschend früher als geplant wieder freigegeben worden. Für Lüdenscheid endet damit ein jahrelanges Verkehrschaos: Rund 23.000 Lkw pro Woche quälten sich durch die Innenstadt, seit die Brücke im Dezember 2021 als einsturzgefährdet gesprengt worden war.

Die Bau- und Verwaltungsstrategie folgte dem Motto „so schnell wie möglich, so einfach wie möglich“. Planung, Abriss, Neubau und Ausschreibungen liefen parallel. Bundes- und Landespolitiker nahmen an der Feier zur Wiedereröffnung teil. Die Experten schätzen den durch die Sperrung entstandenen Schaden auf rund 1,5 Milliarden Euro.

Konkrete Vorteile für die Region:

- Weniger Lärm, weniger Abgase in der Innenstadt.

- Wirtschaftliche Entlastung für lokale Betriebe und bessere Erreichbarkeit.

- Entlastung der Anwohner und Rückkehr zu normalem Verkehr.

Gesetzliche Krankenkassen: Zusatzbeiträge steigen weiter

Die Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenversicherung werden zum Jahreswechsel weiter steigen. Die Bundesregierung nennt einen Zielwert von durchschnittlich 2,9 Prozent für 2026. Mehrere Kassen planen allerdings Beiträge über 3 Prozent, Experten rechnen zu Jahresbeginn mit einem Durchschnitt von über 3,1 Prozent.

Bundesgesundheitsministerin betont, ein 2 Milliarden Euro umfassendes Sparpaket habe Schlimmeres verhindert. Kritiker sagen, das Paket sei zu spät und zu klein gewesen. Ursachen für die steigenden Ausgaben sind vor allem höhere Kosten für Medikamente, stationäre Behandlungen und eine zunehmende Belastung der Kliniken.

Was das bedeutet:

- Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen den allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent. Die Zusatzbeiträge zahlen die Versicherten direkt an ihre Kasse.

- Ohne weitreichende Reformen und weitere Einsparungen drohen weitere Belastungen für Versicherte.

- Im kommenden Jahr soll eine Kommission Vorschläge für grundlegende Reformen vorlegen.

Moskau: Hochrangiger General durch Explosion getötet – Ermittler suchen Motive

In einem südlichen Wohngebiet Moskaus explodierte am Morgen ein Fahrzeug. In dem Auto starb Fanil Sarvarov, ein hochrangiges Mitglied des Generalstabs, das auch an Einsätzen in der Ukraine beteiligt gewesen sein soll. Ermittler werten den Vorfall als Mord und verfolgen mehrere Spuren.

Eine der zentralen Hypothesen führt ukrainische Geheimdienste als mögliche Täter an. Solche gezielten Anschläge auf russische Militärs sind seit Beginn des Krieges wiederholt vorgekommen. Gleichzeitig warnen Beobachter vor der Gefahr weiterer Eskalationen, weil solche Taten innen- und außenpolitische Spannungen schüren.

„Was kann man da machen? Wir haben Krieg, das ist unausweichlich.“

Die Haltung auf der Straße in Moskau ist resigniert, diplomatische Reaktionen sind vorsichtig. Ob der Anschlag direkte Folgen für die laufenden Gespräche zwischen internationalen Vermittlern hat, bleibt abzuwarten.

Finanzmärkte: Gold auf Rekord, Silber stark gefragt

Edelmetalle stehen kurz vor Jahresende außergewöhnlich hoch. Silber legte in US-Dollar seit Jahresbeginn rund 138 Prozent zu. Gründe sind die industrielle Nachfrage in der Energiewende, Einsatz in Elektrofahrzeugen und in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz.

Gold notiert bei mehr als 4.400 US-Dollar pro Feinunze und profitiert vom Fluchtreflex der Anleger in unsicheren Zeiten. Ursachen sind geopolitische Spannungen, global wirtschaftliche Unsicherheit und die Zinspolitik der Notenbanken. Zudem kaufen Zentralbanken weltweit Gold, was den Preis stützt.

Kultur, Jahresrückblick und kleine Hoffnungszeichen

Abseits der harten Nachrichten gab es im Jahr 2025 viele kulturelle Höhepunkte: überraschende Bestseller, Streaming-Hits, große Filmpreise und Jubiläen in den Museen. Popkultur, Literatur und digitale Kunst formten ein vielfältiges Bild des Jahres.

Einige Stichworte:

- Streaming-Serien und internationale Filmpreise

- Renaissance des Lesens unter jungen Menschen

- Kulturelle Großereignisse und digitale Kunstprojekte

Was jetzt zu beobachten ist

- Die Ermittlungen in Gießen: Sind Motiv und Tathergang geklärt, folgen strafrechtliche Konsequenzen und Präventionsmaßnahmen?

- Die finanzielle Lage der Krankenkassen: Wie reagiert die Politik, und welche Reformvorschläge liefert die kommende Kommission?

- Die Sicherheitslage im Zusammenhang mit dem Anschlag in Moskau: Führt das zu weiteren Spannungen oder zu neuen diplomatischen Initiativen?

Schlussgedanken

Das Ende des Jahres zeigt eine Mischung aus Unsicherheit und pragmatischen Lösungen. Verkehrsinfrastruktur kann schnell verbessert werden, wenn Verwaltung und Politik zusammenarbeiten. Gleichzeitig bleibt die Gefahr durch internationale Konflikte und die finanzielle Belastung des Gesundheitssystems ein Dauerthema für das kommende Jahr. Wer informiert bleibt, kann besser einschätzen, welche Folgen diese Entwicklungen für Alltag, Geldbeutel und Sicherheit haben.

Ukraine: Drohnenkrieg im Winter

Schon 50 Kilometer vor Pokrovsk spürt man, dass der Krieg keinen Winterschlaf hält. Netze und Schutzsysteme säumen die Vorstöße, denn Drohnen sind längst zu einer der wichtigsten und brutalsten Waffen geworden. Was an der Front passiert, ist ein technischer Wettlauf und ein menschliches Drama zugleich.

Wie Drohnen die Front verändern

Die ukrainischen Einheiten setzen Drohnen nicht nur zur Aufklärung ein. Sie liefern Verpflegung, Treibstoff, Funkgeräte und Kommunikationsgeräte. "Wir liefern mit unseren Vögeln Verpflegung, Zigaretten, Treibstoff, Funkgeräte, Starlings, Kommunikation", beschreibt ein Soldat knapp, wie vielseitig diese Maschinen geworden sind.

Gleichzeitig greifen diese Einheiten aktiv gegnerische Stellungen an. Auf dem Feld herrscht ein ständiger Wettkampf: Welche Seite kann Systeme schneller verbessern, welche Seite kann die Steuerung sicherer machen? Ivan, ein Techniker der Einheit, baut Drohnen um, damit sie per Satellit statt per Funk gesteuert werden. Das macht sie schwieriger abzufangen und erhöht ihre Reichweite.

Ein Blick in den Drohnenalltag

Die Atmosphäre an manchen Tagen ist fast surreal: "Es kommt vor, dass die Luft buchstäblich von Drohnen wimmelt. Also wirklich, du fliegst und da sind eigene und fremde Drohnen überall." Nachteinsätze werden dokumentiert, Laufzeiten optimiert, Signaturen verändert. Die Ingenieursarbeit ist improvisiert, schnell und entscheidend.

Für die Infanterie bedeutet das: effizientere Logistik, bessere Kommunikation, aber auch neue Gefahren. Schutznetze und Luftabwehr sind oft die einzigen Barrieren zwischen Leben und Tod.

Was diese Technik praktisch bedeutet

- Schnellere Nachschubwege: kleine Lasten und Ersatzteile per Drohne bringen Bereitschaften und Tempo.

- Erhöhte Angriffsoptionen: präzisere Zielerfassung und direkte Angriffe auf feindliche Stellungen.

- Höherer technischer Aufwand: Umbauten, Satellitensteuerung und elektronische Gegenmaßnahmen werden zur Daueraufgabe.

Die Menschen hinter den Steuerknüppeln

Drohnenpiloten wie Bohdan sind gefangen zwischen Kameradschaft und Verlust. "Seine Einheit ist im Moment seine Familie", sagt er. Viele haben Familien, die sie wochen- oder monatelang nicht sehen. Weihnachten spielt an der Front oft nur eine untergeordnete Rolle, weil der Druck so hoch ist.

Die Erschöpfung ist allgegenwärtig, der Wunsch nach Frieden groß. Doch dieselben Soldaten lehnen Zugeständnisse an Russland klar ab: Teile des Donbass kampflos aufzugeben gilt als riskantes Signal. "Von unserer Seite her riecht es nicht einmal ansatzweise nach irgendwelchen Friedensverhandlungen", fasst ein Soldat die Stimmung zusammen.

Diplomatie versus Frontrealität

Auf internationaler Ebene laufen Verhandlungen. Andriy Melnyk, ständiger Vertreter der Ukraine bei den Vereinten Nationen, betont, dass zwar Gespräche stattfinden, die Hindernisse aber groß sind. Er nennt zwei zentrale Ziele:

- ein gerechter und dauerhafter Frieden

- Sicherheitsgarantien, damit Russland keine neue Chance bekommt, erneut anzugreifen

Melnyk macht deutlich: Zugeständnisse in Form territorialer Abgaben würden ein falsches Signal senden. Die ukrainische Regierung und die Gesellschaft sind derzeit nicht bereit, ukrainisch kontrolliertes Gebiet kampflos herzugeben. Solche Konzessionen könnten Putin die Möglichkeit geben, Truppen neu zu formieren und später erneut zuzuschlagen.

Unterstützung von außen

Eine entscheidende Komponente ist die internationale Hilfe. Melnyk hebt hervor, dass Europa eine ökonomisch stärkere Kraft darstellt und dass die jüngste Entscheidung, 90 Milliarden Euro für Verteidigungszwecke bereitzustellen, ein wichtiges Signal ist. Auch die USA spielen eine doppelte Rolle: Vermittlung und Sanktionen sowie mögliche weitere Waffenlieferungen.

Kurzfristige Risiken: Weihnachten als kritischer Zeitraum

In den Tagen um Weihnachten warnt Präsident Selenskyj vor massiven Angriffen. Tatsächlich drangen an einem Morgen dutzende Raketen und Shahed-Drohnen in den ukrainischen Luftraum ein. Teilweise wurden Raketen abgefangen, doch Explosionen wurden auch in Kiew gemeldet.

Problematisch bleibt der Mangel an Flugabwehrsystemen und -raketen. Das macht Feiertage und Wintertage zu potenziell unruhigen Zeiten für die Zivilbevölkerung. Die Lage kann sich schnell zuspitzen, und die Kapazität zur Verteidigung ist begrenzt.

Was jetzt wichtig ist

Aus den Berichten an der Front und aus diplomatischen Statements ergeben sich klare Prioritäten:

- Mehr und gezielte Luftabwehr liefert unmittelbaren Schutz für Zivilisten und Infrastruktur.

- Technische Unterstützung für Drohnenabwehr und elektronische Kriegsführung reduziert Risiko und Schäden.

- Politische und wirtschaftliche Unterstützung von EU und USA stärkt langfristig die Verteidigungsfähigkeit.

- Klare Sicherheitsgarantien in einem Friedensabkommen, das zukünftige Angriffe verhindern würde.

Ausblick

Der Winter bringt keine Ruhe an der Front. Der Drohnenkrieg verändert Taktiken, Logistik und die Gefährdungslage nachhaltig. Gleichzeitig bleibt die Menschenfrage zentral: Erschöpfte Soldaten, Familien, die getrennt sind, und die Sehnsucht nach Frieden prägen die Stimmung.

Ob Verhandlungen zu einer dauerhaften Lösung führen können, hängt nicht nur von diplomatischen Kompromissen ab, sondern auch von der Fähigkeit, heute die Verteidigung zu stärken und morgen verlässliche Sicherheitsgarantien zu schaffen. Solange diese Faktoren ungelöst sind, bleibt der Einsatz von Drohnen ein Schlüsselfaktor in einem Konflikt, dessen Folgen weit über die Frontlinien hinaus spürbar sind.

This article was created from the video Ukraine: Drohnenkrieg im Winter with the help of AI.