Donald Trump wurde von 77,3 Millionen Amerikaner:innen gewählt – das entspricht gerade einmal 0,9 Prozent der Weltbevölkerung. Doch trotz dieser vergleichsweise kleinen Wählerbasis entfaltet seine „America First“-Politik eine enorme globale Wirkkraft. Wie beeinflusst diese Politik Europa, die NATO und andere internationale Partner? Und wie reagiert die Welt auf einen politischen Stil, der mehr auf Erpressung als auf Kooperation setzt? Diese Fragen beleuchten Katrin Eigendorf, Elmar Theveßen und Ulf Röller ausführlich.

Die globale Macht eines Präsidenten mit kleinem Wählerstamm

Obwohl nur ein Bruchteil der Weltbevölkerung Trump gewählt hat, hat sein Einfluss weitreichende Folgen. Die G7-Gipfeltreffen und die NATO zeigen, wie stark sich internationale Akteure nach seinen Vorgaben richten – nicht selten aus Unsicherheit oder Furcht vor seinen unberechenbaren Maßnahmen, wie etwa seiner Zollpolitik.

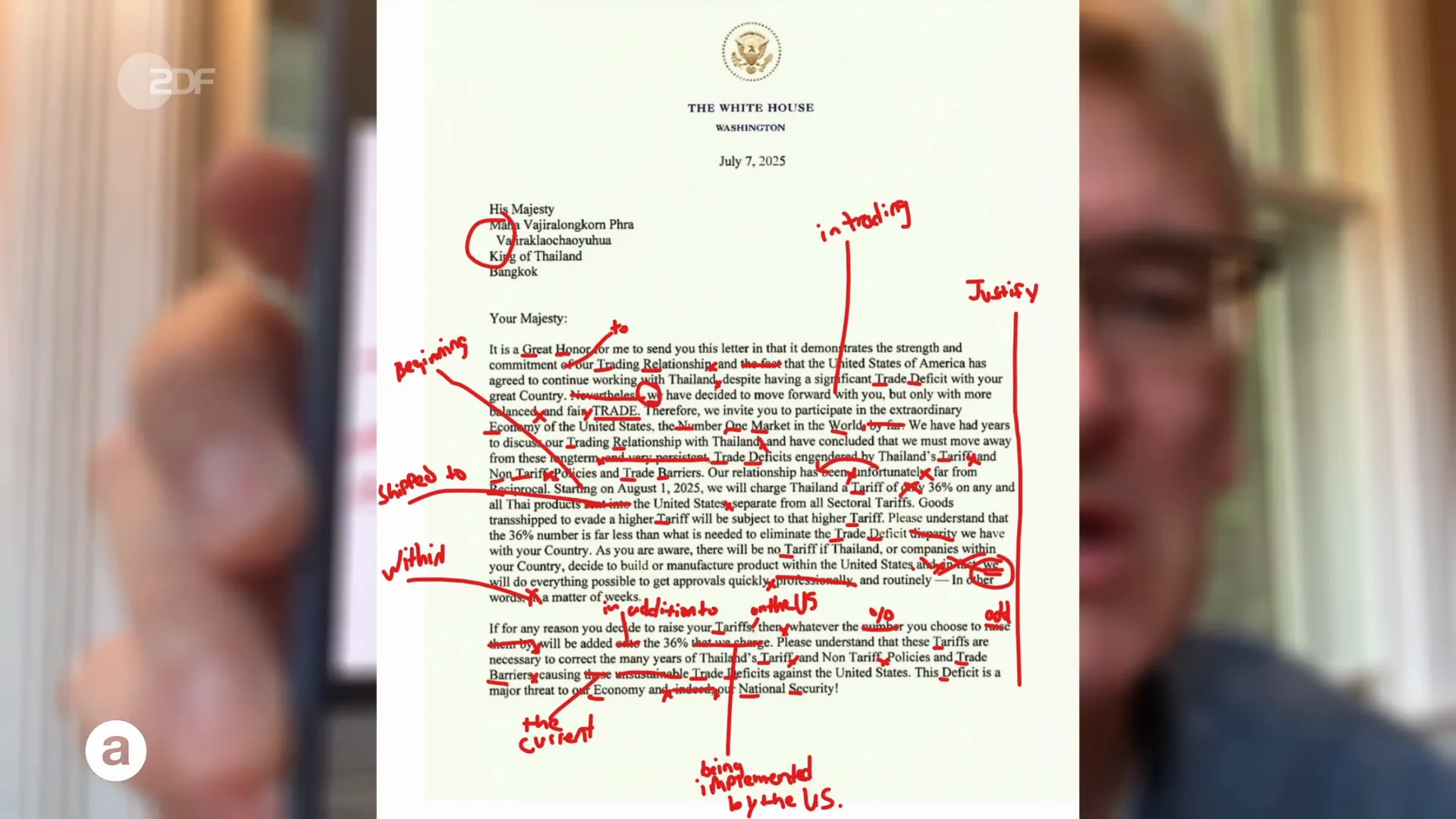

Die ursprünglich für den 9. Juli geplanten Zollerhöhungen wurden auf den 1. August verschoben – begleitet von scharfen Briefen Trumps, die weltweit für Diskussionen sorgen. Während Europa und die Ukraine inständig auf weitere Waffenlieferungen aus den USA hoffen, zeigt sich Trumps Politik auch im Nahen Osten, wo Israel mit einer kuriosen Geste aufwartet: Premier Benjamin Netanjahu brachte ihm eine Kopie seines Briefes mit, in dem er Trump für den Friedensnobelpreis nominiert hat.

Wer tanzt nicht nach Trumps Pfeife?

Die Frage, ob die ganze Welt wirklich nach Trumps Pfeife tanzt, lässt sich differenziert beantworten. Russland und Wladimir Putin etwa gelten als vermeintliche Widerständler – doch die Realität ist komplex. Beobachtungen zeigen, dass Putin eher Trump dirigiert als umgekehrt. Dieses Machtspiel erklärt auch Trumps jüngliche Kehrtwende in der Ukraine-Politik, bei der er die Unterstützung für die Ukraine mit Waffen verstärkt hat.

Einige wenige Länder wie Kanada zeigen klar, dass sie sich nicht von Trump erpressen lassen wollen. Doch das große Problem bleibt: Die Welt ist extrem uneinig. Während nur 0,9 Prozent der Weltbevölkerung Trump gewählt haben, findet sich keine starke gemeinsame Linie im globalen Widerstand gegen seine Politik.

Europa zwischen Einschüchterung und Anpassung

Europa wirkt in seinem Umgang mit Trump oft eingeschüchtert und irritiert. Seine Politik gleicht einem „Ich-Konzert“ – er spielt solo, ändert täglich seine Haltung und setzt auf Erpressung statt auf Bündniskommunikation. Die NATO-Beschlüsse zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben sind ein direktes Ergebnis dieser Dynamik.

Diese Abhängigkeit macht Europa erpressbar. Die wirtschaftliche Schwäche und politische Fragilität, wie sie sich etwa in Deutschland mit einer dritten Rezession und bevorstehenden Landtagswahlen zeigt, erschweren schnelle und entschlossene Gegenmaßnahmen.

Gleichzeitig wächst in Europa die Angst vor einer nationalistischen Wutbewegung, die Trumps Melodie mit Leidenschaft singt. Die Gefahr, dass rechtsnationale Regierungen in Polen oder Frankreich an die Macht kommen, verkompliziert die Lage zusätzlich und bremst langfristige Strategien.

Der Trump-Brief als Symbol für Politik zwischen Dilettantismus und Machtanspruch

Ein Symbol für Trumps Politik ist ein Brief, den er an Japan schickte – voll von Rechtschreibfehlern und Ausdrucksfehlern. Dieses Dokument zeigt, wie Trump mit einem starken Machtwillen, aber mangelndem Sachverstand agiert. Die Welt mag über die Fehler lachen, doch ernst genommen wird er trotzdem.

Die Politik mit der „Pistole am Kopf“ fordert von Europa und anderen Partnern viel Kraft, Geld und Entschlossenheit, um Schaden zu vermeiden. Doch oft fehlt der Mut, alternative Strategien zu verfolgen, die Europa unabhängiger machen könnten – etwa durch stärkere wirtschaftliche Beziehungen zu Afrika oder Lateinamerika.

Die Herausforderung für Europa: Anpassung und Selbstkritik

Europa muss sich radikal verändern und schmerzhafte Einschnitte akzeptieren, um seine Freiheit und Sicherheit zu bewahren. Das erfordert einen Mentalitätswandel in der Gesellschaft, der Opferbereitschaft einschließt – eine Herausforderung, vor der viele europäische Länder noch zurückschrecken.

Doch es gibt auch positive Entwicklungen: Die Erhöhung der Verteidigungsausgaben, die gemeinsame Arbeit an neuen Rüstungsprojekten und das Streben nach einer europäischen Lösung in der Migrationspolitik zeigen, dass Bewegung in die Sache kommt. Dennoch bleibt die Frage, ob es einen gemeinsamen langfristigen Plan gibt, der Wirtschaft, Sicherheit und Migration zusammendenkt.

Ein Plan hinter dem Chaos?

Obwohl Trumps Politik chaotisch wirkt, verfolgen er und andere autoritäre Staaten wie China und Russland eine klare nationalistische Strategie: „America First“, „China First“ und „Russia First“. Dieser Ansatz stellt Europa vor die Aufgabe, eigene Strategien zu entwickeln, um nicht isoliert und erpressbar zu bleiben.

Die EU-Gipfel bleiben dabei ein Ort, an dem Pläne geschmiedet werden, doch die ständigen Wechsel in den Regierungen erschweren eine kontinuierliche Strategie. Hinzu kommt die Gefahr, dass rechtsnationale Kräfte in Europa die freiheitlich-demokratische Grundordnung infrage stellen.

Die moralische Dimension und die Rolle Europas

Trumps Politik stellt die wertegeleitete Weltordnung infrage: Menschenrechte werden verletzt, Bürgerrechte eingeschränkt, und auf internationaler Ebene wird mit zweierlei Maß gemessen. Europa steht vor der schwierigen Frage, wie es mit dieser Realität umgehen soll.

Die Antwort darauf ist ambivalent: Je stärker ein Land oder eine Gemeinschaft ist, desto eher kann es moralische Positionen vertreten und durchsetzen, ohne dass die eigene Bevölkerung zu große Nachteile erleidet. Doch gerade Europa ist in dieser Hinsicht verletzlich und muss einen Weg finden, seine Werte zu verteidigen, ohne sich von Trump erpressen zu lassen.

Selbstkritik als Schlüssel zur Zukunft

Ein wichtiger Aspekt ist die Selbstkritik. Europa und Deutschland müssen sich ehrlich fragen, wie sie selbst Werte verletzen und wo Anpassungen nötig sind. Die komplexen Debatten um Migration, Israelpolitik und internationale Verantwortung zeigen, dass es kein einfaches Schwarz-Weiß gibt.

Die Herausforderung besteht darin, souverän und offen die eigenen Positionen zu vertreten und gleichzeitig aus den Fehlern und Erfahrungen zu lernen. Nur so kann Europa eine glaubwürdige Alternative zu den nationalistischen Strategien von Trump, Putin oder Xi Jinping bieten.

Fazit: Lernen aus dem Trump-Effekt

Donald Trump adressiert wichtige Themen wie Verteidigungsfähigkeit, Migration und weltweiten Handel – doch seine Methoden sind oft destruktiv und kurzsichtig. Ein „Weiter so“ im alten Stil ist nicht mehr möglich, und Europa steht vor der Aufgabe, sich neu zu erfinden.

Die Politik Trumps zeigt eindrücklich, wie verletzlich internationale Allianzen und Werte sind und wie wichtig es ist, eigene Strategien zu entwickeln, die langfristig Sicherheit und Wohlstand garantieren. Dabei gilt es, nicht nur Trump zu kritisieren, sondern vor allem die eigenen Lektionen zu lernen und mutig zu handeln.

This article was created from the video Tanzt die ganze Welt nach Trumps Pfeife? | Der Trump Effekt #18 | auslandsjournal – der Podcast with the help of AI.

Tanzt die ganze Welt nach Trumps Pfeife? Ein Blick auf den globalen Trump-Effekt. There are any Tanzt die ganze Welt nach Trumps Pfeife? Ein Blick auf den globalen Trump-Effekt in here.